陈嘉映:使心智成为心智的个体独特性,始终居于科学视野之外

点击数:2022-04-05 14:31:28

大脑、思维、心智、神经突触……这些科学研究中的专业词汇,也流传于我们日常阅读的字里行间。随着脑科学的飞速发展,以及它与心理学和人工智能的相互影响和促进,越来越多的人对大脑的结构产生了兴趣,甚至有人认为研究透了大脑的生物学基础,就能洞穿心智运转的秘密。但陈嘉映认为,脑科学研究的是大脑工作的一般机制,却难以解释是什么令心智拥有了个体的独特性。

在《大脑传》中,作者马修·科布简单梳理了从史前时代到1950年的大脑认知史,但更关注的是人们看待大脑的基本观念和脑科学研究面临的困境。下文是陈嘉映为这本书所作的序,经出版社授权刊发。全文有少量删减,小标题为编者所加。

![《大脑传》,[英]马修·科布 著,张今 译,中信出版集团2022年3月版。](https://x0.ifengimg.com/ucms/2022_14/4B423573CF3C0BBA19863E6447F6EA093429584B_size109_w460_h460.png)

《大脑传》,[英]马修·科布 著,张今 译,中信出版集团2022年3月版。

撰文 | 陈嘉映

大脑有一个身体,而身体连着一个世界

如果你想只读一本书来了解脑科学的过去与现状,这本书大概是不二之选。

从“大脑传”这个中文书名看,这是一部大脑研究的历史。书的第一部分“过去”的确如此,它大致以年代为序介绍了从史前时代到1950年的大脑认知史。这个部分的介绍简明扼要,作者马修·科布对某些历史争论所做的评论也颇为中肯。不过,作者特地说明,他更关注的不是大脑研究的历史而是人们看待大脑的基本观念,书的英文原名“The Idea of the Brain”也提示出这一点。

从基本观念的层面上看,“过去”这一部分很大程度上是以精神-物质关系这一古老问题为主线展开论述的。围绕这一基本问题,一种观点认为精神或心智是物质的产物;另一种观点则主张物质不能或不足以产生精神,精神另有来源,例如直接来自上帝。现代主流观点当然认为后者错误,前者正确。不过,“产物”这个提法其实很不妥当。包括达尔文在内的很多论者都把“物质产生精神”类比于肝脏产生胆汁。这明显犯了“范畴错误”。心智不是肝脏、胆汁那样的物质,如果要用抽象的概念来表述,我会说心智是物质的一种特殊活动——以意义为指归的活动。心智当然有其物质基础,但“一切都有其物质基础”这样的命题十分笼统,它拒斥精神的完全独立性,包括拒斥二元论,此外也没有表达出更多的什么内容。这种笼统的唯物主义现在通常以物理主义的形式出现,更为具体地主张万事万物都可以由广义的物理学来研究和澄清,或者可以还原到广义的物理学来研究和澄清。

说到大脑研究,坊间流行的说法是“大脑产生心智”。这话如果说的是心智和意识离不开大脑——或者离不开神经系统——那可以接受,但也颇为无趣。可是如果由此主张我们能够通过研究大脑来充分了解心智世界,这在我看来是个根本错误的设想。我们也许可以大致把大脑或神经系统视作心智活动的载体,对载体的研究可以为了解这些活动提供线索,但并不能代替对这些活动的研究。

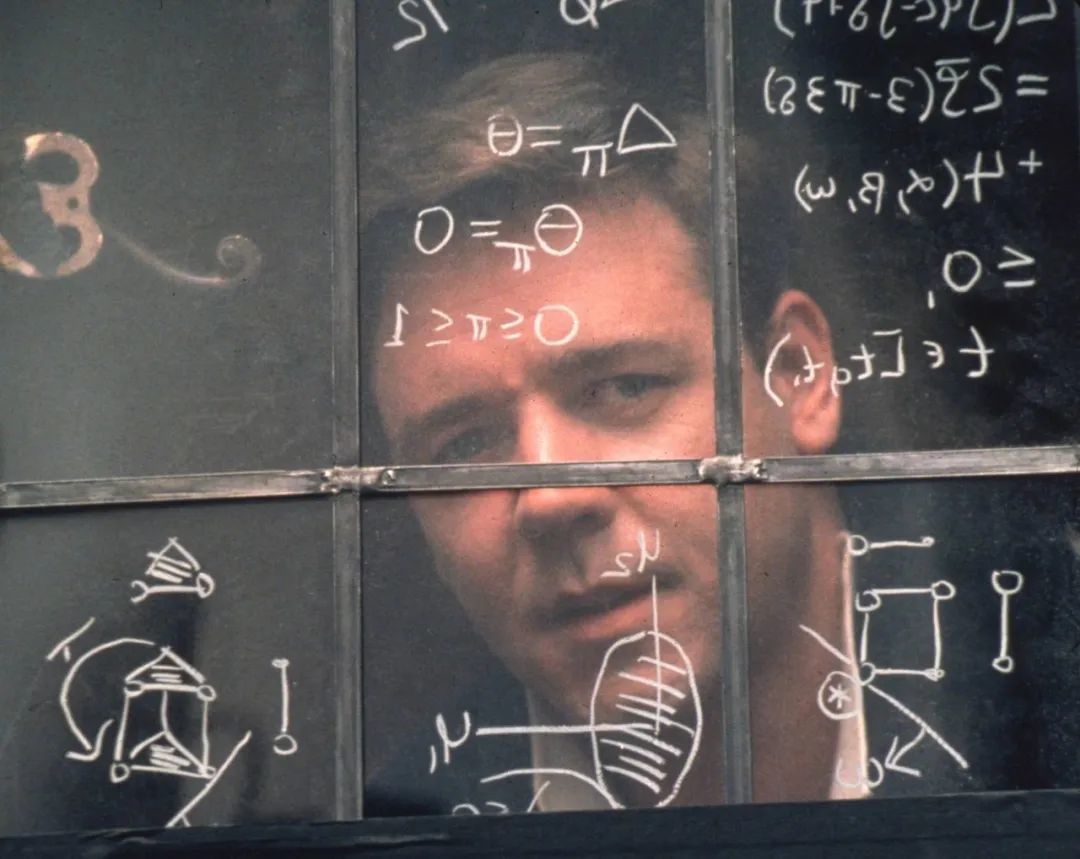

电影《美丽心灵》(2001)剧照。

这本书第一部分的另一条线索是关于大脑的一系列隐喻:液压动力装置、发条装置、电报网络系统、电话交换机、计算机。在技术性层面上,科学希望尽可能用数学来描述其研究对象,但在观念或一般思想的层面上,科学离不开隐喻。引导大脑研究的上述基本隐喻在不同时期或不同方面为大脑的研究带来了启发。但另一方面,它们也会限制甚至误导对大脑的研究。“大脑是一台计算机”是最新也是最具启发性的隐喻,然而大脑和计算机有着根本的区别:大脑并不是数字化的;大脑并不是一台对输入做出响应的机器,而是一个具有主动性的器官;大脑的“硬件”会随着经验改变、发展。人们越来越清楚地认识到了这些区别,现在已经很少有科学家简单地认为脑是一台计算机了。在所谓“人工智能”领域,人们也越来越清楚地认识到,心智的生物学基础完全不同于“人工智能”的基础。人工智能跳过了生命、生理,通过算法来实现心智的某些功能。人工智能和神经科学这两个领域的研究互相促进,但这并不是混淆这两个领域的理由。

在相当程度上,机器隐喻是不可避免的。科学旨在把握事物的运行机制,脑科学也同样如此,旨在把握大脑的运行机制。机制、机器、机械,它们是一簇亲族概念。不过相较之下,机制这个概念更宽,我们会谈论生理机制,甚至社会发展机制,虽然身体和人类社会并不真的是一台机器。一个生物学机制一方面就其运作程序而言是机械的,但它何以依照一种程序而非另一种程序运作,则需要由这个机制的生物学功能来说明。器官的功能不仅与整个有机体的结构相关,也与生物的环境相关,如英国数学家、理论神经科学家大卫·马尔所言,我们不可能仅仅通过研究羽毛来理解鸟类的飞行,还必须同时了解空气动力学,才能明白羽毛的种种不同结构有什么意义。

19世纪,颅相学盛行,拿破仑对此不以为然。他说道,人类特有的倾向和罪行“实际上源自社会和人的习俗。没有财产,对应于偷窃的隆起有什么意义?没有酒,对应于酗酒的隆起有什么意义?如果社会不存在,对应于野心的隆起又有什么意义?”脑科学当然不是颅相学,但我们可以在以下这个方向上来理解这段话:要充分理解大脑的工作,我们就必须同时了解大脑以外的世界。脑科学当然专注于大脑,但对大脑的更广泛的理解却始终不能忘记大脑有一个身体,而身体连着一个世界。

不仅如此,科学家还必须参照演化过程才能把握器官结构与功能的具体联系。诚如俄裔美国生物学家杜布赞斯基所言,“如果不从演化着眼,生物学里无论什么都没有道理可言”。脑是演化出来而不是被设计出来的,这虽然是老生常谈,但其含义仍需时时谨记。这很可能意味着,脑会用不同的方式来执行不同的任务,这些方式固然必须达成某种程度的协调,但恐怕远远不是基于某种普遍和统一的原理的。

更何况就人类而言,大脑所要成就的不只是一般意义上的生物学功能:它还是一个服务于人类感情和思想的器官。和心脏、膀胱等其他器官相比,大脑是一个更具主动性的器官,是一个随着个体经验不断改变的器官,而这正是因为大脑的结构和功能集中反映了人类心智的主动性和个体性。考虑到以上这些因素,仅仅从机械程序的视角来研究大脑的活动机制,难免会错失“大脑活动的一些关键部分”。

《我们到底知道多少》(2004)剧照。

脑科学研究正面临困难和窘境

这本书的第二部分“现在”不是按年代,而是按问题域为序的,分别介绍并讨论了在记忆、环路、计算机、化学、定位、意识这些题域中1950年至今的研究状况。这一视角变化其实很自然:历史总要过去一段时间才更像历史,越接近当下,世界就越像一堆问题而不像一段历史。

近几十年来,大脑研究突飞猛进,发现了很多重要的事实,其中有些颇适合成为我们一般爱好者的谈资。通过脑区研究,科学家了解到,大脑中有相应的区域来处理人体各个部分的信息,比如刺激跟舌头相应的脑区,我们就会凭空产生味觉。科学家还根据这一发现绘制出一幅“小人图”,展示了大脑中处理人体各部位信息的相应区域。不难想象,在这幅怪怪的“小人图”里,舌头、手和脸占据了较大的区域,而屁股这样的部位则只占了很小的区域。

又例如,科学家发现有些神经元(脑细胞)会对非常具体的影像做出反应。在一个案例中,有一个神经元只会对美国前总统克林顿的图像做出反应;在另一个案例中,一名病人的一个神经元对毕达哥拉斯定理做出了反应。这类案例引出了“祖母细胞”这个名字有点儿调侃味的概念——有一类神经元专门负责辨识你的祖母。镜像神经元的发现更是激起了大量想象,有些论者认为这类细胞是同情心的根源。

当然,这本书不是要为我们提供这类茶余饭后的大脑八卦。作者在书中指出了“小人图”的误导之处;他相当详细地介绍了发现“祖母细胞”的来龙去脉,既阐论了这一发现的科学意义,也指出大众认识对这一发现的误解;他澄清说,来自镜像神经元的大量想象差不多都是无根游谈,“镜像神经元”这个名字本身就有误导之嫌。这本书还有助于在一些更广为人知的问题上纠正大众的认知。例如,作者告诉我们,科学界甚至不清楚激活多巴胺能神经元是否会产生愉悦感。“在大多数情况下,精神健康问题的原因都很难用脑功能或者脑中的化学过程来解释。”

与很多同类著作相比,这本书与其说侧重介绍脑科学的进展和成就,不如说侧重于讨论脑科学面临的困难和窘境。我们现在已经了解了关于大脑的大量事实,获得了海量的数据,但就有关大脑的基本观念而言,研究者反倒陷入了困境当中。一方面,研究越深入,科学家就越发认识到大脑的复杂程度超乎想象。另一方面,数据如海啸般涌来,科学家却不知道该怎样处理这些数据。神经科学圈普遍认为,脑科学的未来之路模糊不清,更有不少研究者感到,我们对脑的理解正在陷入死胡同。每过几页,我们就会读到“我们对脑的理解仍然十分有限”“我们还不清楚”“我们的理解仍然很模糊”“我们不知道”。作者在第二部分的每个题域下都讨论了脑科学当前面临的困境,第三部分“未来”(篇幅不大)更是聚焦于这些困境。

《我们到底知道多少》(2004)剧照。

大脑也许并不遵从统一的普遍原理

说到脑科学研究的难度,最明显的是大脑极其复杂的结构。首先,神经元的数量极其庞大,突触的数量就更加庞大了。其次,神经元很少“单独行动”,总是在一个网络中共同反应。“即使直接操控特定的细胞或者网络能改变或者恢复某种功能,也并不意味着这种功能就是定位于这个结构中的……这些功能通常都需要一个庞大的神经元网络的参与。”即使是小鼠饮水解渴这种极其简单的感觉-反应,参与其中的也是其大脑中34个脑区的24000个神经元。至于上文中提到的“祖母细胞”,其实它们从来都只是作为一个巨大网络的一部分发挥其作用的。

最后,或许也是最重要的一点是,突触会随着个体的经历改变和生长,在这个方面,神经系统——尤其是大脑——显著地不同于肝脏等其他器官。由于突触在不断生长变化,因此每一个个体的神经系统都与另一个个体不尽相同。世上也许有两个一模一样的水分子,但即使是两只线虫,“个体之间也可以存在长期的行为差异(如果你愿意,也可以把这称为‘个性’)”。线虫犹如此,何况人呢?

大脑如此复杂,具有如此敏感的可塑性,这意味着世界能以更加丰富的区别呈现于不同的个体中。无论是人类的大脑还是人的心智,世界都对其呈现了它的极大丰富性。与这个呈现出极大丰富性的世界相对应的,正是每一个心智不可替代的独特性。

脑科学的突飞猛进和科学主义这一当代流行观念联袂,让人们对脑科学产生了某些不切实际的幻想,似乎随着对神经系统了解的深入,我们最终将能够洞见人心的一切奥秘,能够知道狄兰·托马斯是怎么写出他的诗歌的。在我看,这完全误解了脑科学要做什么和能做什么,提出了一个“无法完成的任务”。关于心智,神经科学所要回答的问题始终是,并且也只是心智的生物学基础是什么?脑科学研究大脑工作的一般机制,不研究个殊性,而狄兰·托马斯的诗,或者更一般的说,使心智成其为心智的个体独特性,始终是居于科学视野之外的。

写下这段文字时正值情人节,有朋友发来了一篇题为《爱的神经机制》的文章。我很愿意相信,从窈窕淑女到奥赛罗,莫不落在这个机制的控制之下,但关于《诗经》和莎士比亚,它并没有告诉我们太多。

电影《美丽心灵》(2001)剧照。

作者马修·科布本人是一位神经科学家,虽然这本书的大部分篇幅被用于介绍脑科学的过去与现状,但在介绍之际,尤其是在讨论之际,作者也常常摆明自己的观点或者至少自己的倾向。例如,他对各国的大规模“脑计划”是有疑问的,其中一个原因上文中已经提到过:大脑也许并不遵从统一的普遍原理。科布倾向于把更多的精力投入到单细胞的研究中,在单细胞水平上来理解脑活动。这是一种“还原论”的立场,但我觉得“还原论”在这里很容易产生误导。实际上,科布始终强调神经元通常在一个网络中发挥作用,但他认为要弄清楚这个网络如何协调工作,至少在现阶段,还是应该把精力集中在对单个神经元的研究上。

对于脑科学内部的分歧,我免不了有自己的偏向。不过身为外行,我很难做出有价值的判断。但这本书关注的是大脑的一般观念,有些讨论难免会逸出脑科学之外。此外,作者对计算、编码、表征等概念提出了他的疑问,这些概念在脑科学中被广泛使用,对其的辨析则把我们引导到了一般概念层面的反思上。大脑是在表征外部世界吗?为谁提供表征?表征总是要向某些观者呈现的,神经元忙着表征是要向谁呈现呢?这类问题应当是普通思考者都会感兴趣的问题。

本文为独家原创内容。撰文:陈嘉映;编辑:申婵;导语校对:卢茜。